皆さん、Raspberry Piをご存知でしょうか。今回は巷で話題のRaspberry Piについて、始め方やできることなどを解説していきたいと思います。

Raspberry Piとは

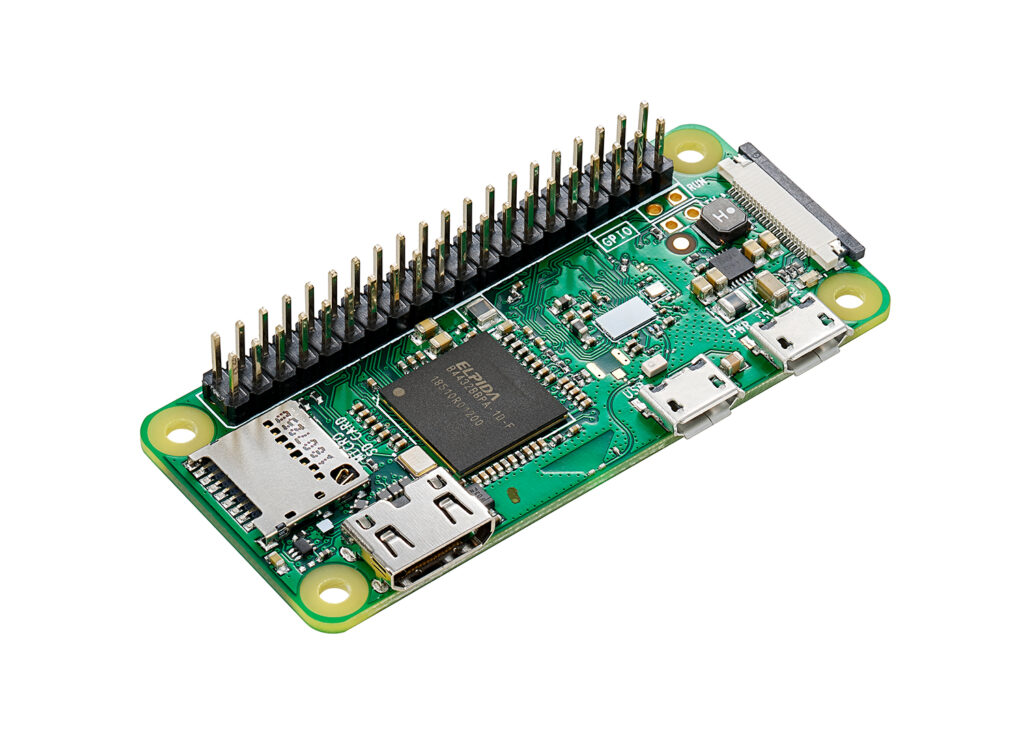

Raspberry Piとはイギリスの「ラズベリーパイ財団」によって開発されている教育用コンピュータです。シングルボードコンピュータ(SBC)とも呼ばれ、手のひらサイズの基板にCPUやメモリ、チップセットなどを実装したものとなっています。

そのサイズは、ほぼクレジットカードと同じくらい!

とても小さいことがわかると思います。

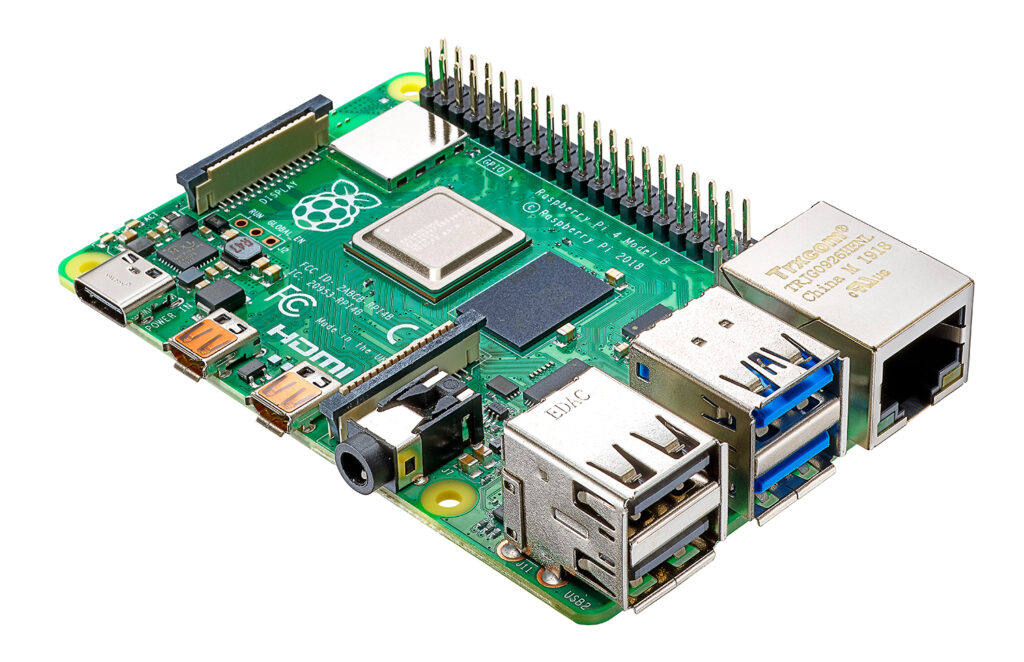

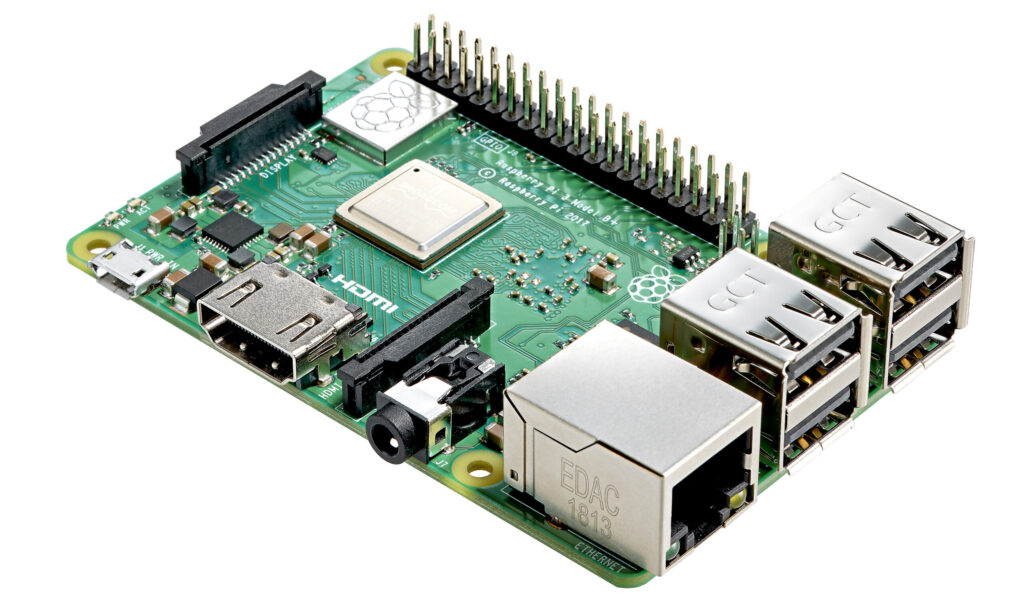

Raspberry Piが通常のパソコンなどと異なる点は小ささだけではありません。画像の基板の上の方に謎の針山のようなものがあるのがわかるでしょうか。これはGPIOといい、日本語では汎用入出力といいます。その名の通り、電気信号を入力したり、出力したりできます。例えばGPIOに温度センサーを繋げば温度情報をRaspberry Piで取得することができます。モーターをつなぎ制御することもできます。これらを応用したプロジェクトはネット上にも多く公開されています。

またOSはLinuxが動作するので、簡易的なデスクトップPCとしても利用できます。

Raspberry Piって実際何ができるの?

「いきなり汎用入出力とか言われても実際どんな事ができるのか分からない。」

という方のために、ここではネット上によく公開されているRaspberry Piを活用したプロジェクトをいくつか紹介します。

自動水やり機

これはやっている人を多く見かけます。PythonなどでGPIOに繋いだポンプを制御し時間を決めて動作させるといった仕組みです。例えば朝8時に100mL水をやるとか、13時に50mL水をやるなど、細かい制御をすることも可能です。これでもう水やりを忘れて植物を枯らしてしまうなんてことは起きませんね。

空気清浄度センサー

CO₂センサーなどをGPIOに繋ぎ空気の綺麗さをチェックし、汚いときにはスピーカーなどで換気を促す、といったシステムが考えられそうです。プログラミングで換気が必要なときはメールを送信し通知するといったこともできますね。

監視カメラ

こちらはより実用的なものです。Raspberry Piにはカメラ用の端子がついており、そこに専用カメラを繋ぐことで簡単な監視カメラを作ることができます。また、同じ要領でドライブレコーダーなどを作ることもできるでしょう。Raspberry Piは省電力なため常時稼働していても家計に優しいです。

自分だけのクラウドストレージ

こちらはRaspberry Piを使って、NAS(ファイルサーバー)を構築するものです。基本的にローカルネットワーク上でアクセスするものですので、「クラウドストレージ」という表現が正しいかはよくわかりませんが、USBにつなぐHDDを変えることで簡単に容量をカスタマイズすることもでき、非常に柔軟性の高いシステムになります。例えばGoogleドライブは2TBが月額1450円(2025年7月時点)です。2TBのHDDが1万円ほどで購入できるためこれをRaspberry Piに繋いでNAS化することで、7ヶ月ほどで元を取れます。Raspberry Piの費用も含めても安いモデルならば3000円ほどで買えるため、1年以内でクラウドストレージを契約するよりお得になるでしょう。

どのモデルを買えばいいの?

Raspberry Piにはたくさんのモデルがあります。初めての方はどれを買えばいいのか迷うでしょう。ここではおすすめのモデルを紹介します。

その前に、Raspberry Piのモデルの名称について少し解説します。

Raspberry Pi <ナンバリング> Model <A or B>

これが基本的なRaspberry Piのモデル名称でナンバリングが大きいほど新しく、性能も高くなります。その後ろのModelはAがUSBポート数などを少なくし小型化した簡易版、Bが完全版と考えればよいです。上にあった画像のモデルはRaspberry Pi 3 Model B+です。(+はマイナーチェンジ版)

それとは別にZeroシリーズというものもあります。これは性能を大幅に下げることでModel Aよりも小型化したものです。値段も非常に安くなっていますが、性能的に普通のPCのような使い方はできないでしょう。用途が決まっている人にはおすすめです。

とりあえずコレ! 価格と性能のバランス良! Raspberry Pi 4 Model B

最新のRaspberry Pi 5の一世代前のモデルになります。USB 3.0が初めて搭載されたモデルでもあり、高速なNASの構築などが可能です。性能もCPUがBroadcom BCM2711で64ビット4コア1.5GHz動作、メモリは1/2/4/8GBから(もちろん大きいほど値段も高いですが)選択できます。おすすめは4GBです。電源はUSB Type-Cです。USBは3.0・2.0がそれぞれ2つずつです。有線LANもギガビット対応です。またMicro HDMIが2つついているのも特徴です。デュアルディスプレイも可能になります。

もはやPCと遜色ない!? 最新モデルRaspberry Pi 5

最新モデルのRaspberry Pi 5です。このモデルの最大の特徴はPCIe 2.0が利用可能になった点です。HATと呼ばれる拡張ボードを取り付けることで、M.2 SSDなどが利用できるようになります。もちろん性能もアップしており、CPUはBroadcom BCM2712で64ビット4コア2.4GHzです。メモリも1GBモデルは廃止され、新たに16GBが追加されました。2/4/8/16GBから選べます。用途によって選択できるというのはやはり嬉しいですね。ただRaspberry Piの用途的に16GBも必要か?とは感じますね。おすすめは4GBモデルです。

Raspberry Piの基本を知れる! Raspberry Pi 3 Model B+

こちらは2世代前のモデルになります。そのため値段は他のモデルより低めになっています。CPUはBroadcom BCM2837B0 64ビット4コア1.4GHzです。メモリは1GBモデルのみです。性能は最新モデルに遠く及びませんが、Raspberry Piとしての基本的機能はすべて利用できるので、初めてRaspberry Piを触るという方で安い物がいいならばおすすめです。

ちいさくてかわいいやつ。Raspberry Pi Zeroシリーズ

こいつは性能が低い代わりに値段がめちゃくちゃ安くなっているモデルです。いくつか種類があり、ピンヘッダがついておらずWi-Fiも利用できない「無印」モデル、Wi-Fiが利用できる「W」モデル、Wi-Fi搭載でピンヘッダもついている「WH」モデルがあります。CPUは32ビットですが、最新のRaspberry Pi Zero 2は64ビットです。とにかく小さいというところが特徴です。メモリは512MBです。やはり性能的にPC的用途は難しいですので、IoT用途などに利用することがおすすめです。

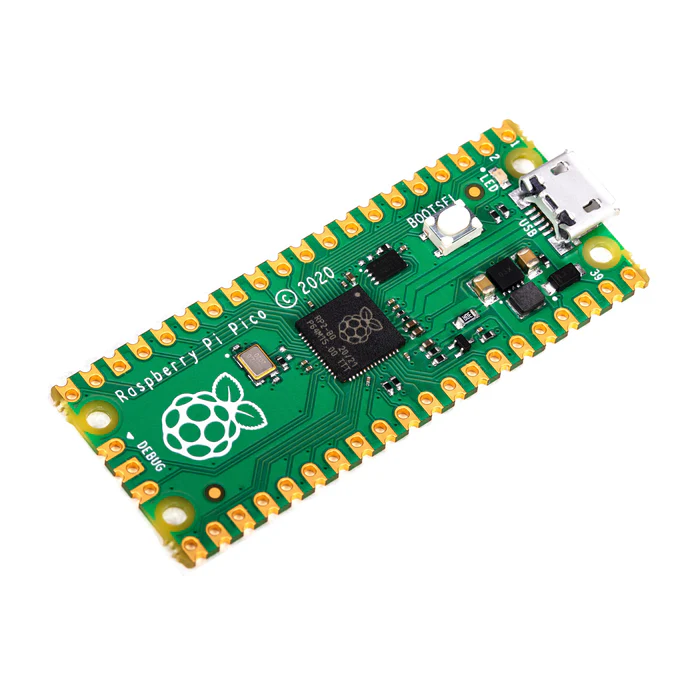

番外編:もっとちいさくてかわいいやつ。Raspberry Pi Pico

Raspberry Pi Zeroよりも小さいRaspberry Piです。これは他のモデルとは異なり、LinuxのようなOSは動作しません。シングルボードコンピュータではなく、いわゆるマイコンと呼ばれるものです。電子工作等に利用できます。

セットを買うのもおすすめ!

本体、ケース、冷却装置などがセットになった商品もAmazonや楽天に多く出回っています。初めての方にはこれらの商品もおすすめです。

また、ショップはAmazonや楽天以外にもKSYやスイッチサイエンスなどの電子部品専門ショップもおすすめです。Amazon等には偽造品が出回っている可能性があり、このような専門ショップなら正規品が確実に買えるので初めての方にはこちらのほうがいいかもしれません。Amazon等よりも安い場合もあります。

まとめ

小さな基板に大きな可能性を秘めたRaspberry Pi。皆さんも1枚買うと沼にハマること間違いなしでしょう。アイデア次第でいろんなことができますので、一度試してみてはいかがでしょう。

私のおすすめはRaspberry Pi 4 Model Bです。